MENU

お問い合わせ

TEL:093-663-1888(タップで通話)

6⽉に⼊り、梅⾬らしいジメジメとした天気が続くようになってきました。⽇差しの少ないこの季節は、部屋の中がどこか暗く感じられたり、湿気でカーテンが重たく⾒えたりと、窓まわりの⾒直しを考える⽅も多い時期です。

これまで当コラムではカーテンを中心にご紹介してきましたが、今回は少し視点を変えて、ブラインドとロールスクリーンに注目してみたいと思います。いずれも「窓の印象を大きく左右する」重要なアイテムでありながら、選ぶ際のポイントや特徴を誤解されやすいのも事実です。2025年の今、注目されている新機能や傾向も含めて、失敗しない選び方を解説いたします。

●ブラインド

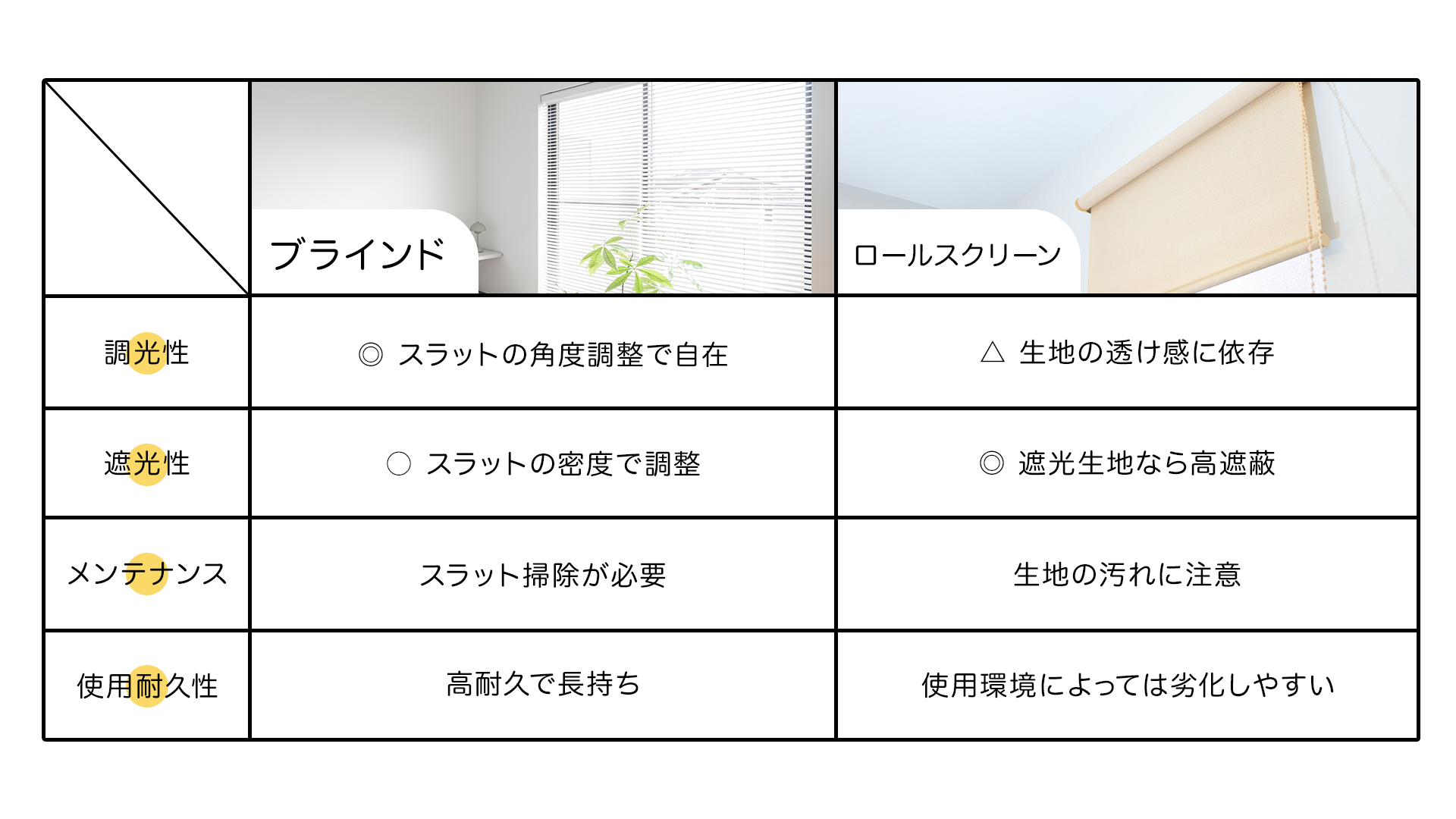

ブラインドは、横または縦に並んだスラット(⽻根)を⾓度調整することで、光や視線をコントロールできるスタイル。アルミや⽊製など素材のバリエーションが豊富で、シャープでモダンな印象を与えるのが特徴です。

●ロールスクリーン

⼀⽅、ロールスクリーンは⼀枚布を上下に巻き上げて使⽤するタイプで、すっきりとした⾒た⽬とコンパクトな納まりが魅⼒。遮光性やデザイン性の⾼さから、寝室や⼩窓などでも活躍しています。

●ブラインド

2025年は、⽊⽬調アルミブラインドやウッドブラインド、遮熱機能付きバーチカルブラインド(縦型ブラインド)など、バリエーション豊かなブラインドが注⽬を集めています。特に、「モカ・ムース」(やわらかいブラウンベージュ系の⾊合い)といったナチュラルで温かみのあるカラーを使ったインテリアとの組み合わせが、トレンドとして⼈気です。

●ロールスクリーン

これまでの電動ロールスクリーンでは、コードやアダプターが⽬⽴ってしまうことが多かったのに対し、2025年モデルでは配線が⽬⽴ちにくい設計やワイヤレス操作が可能になるなど、より洗練された仕上がりになってきています。また、従来の「⽬隠し」や「⽇よけ」機能にとどまらず、室内装飾としての役割も⾼まっており、デザイン性のある⽣地やカラー展開もますます豊富になってきています。

失敗を避けるには、以下の3点を押さえておくことが重要です。

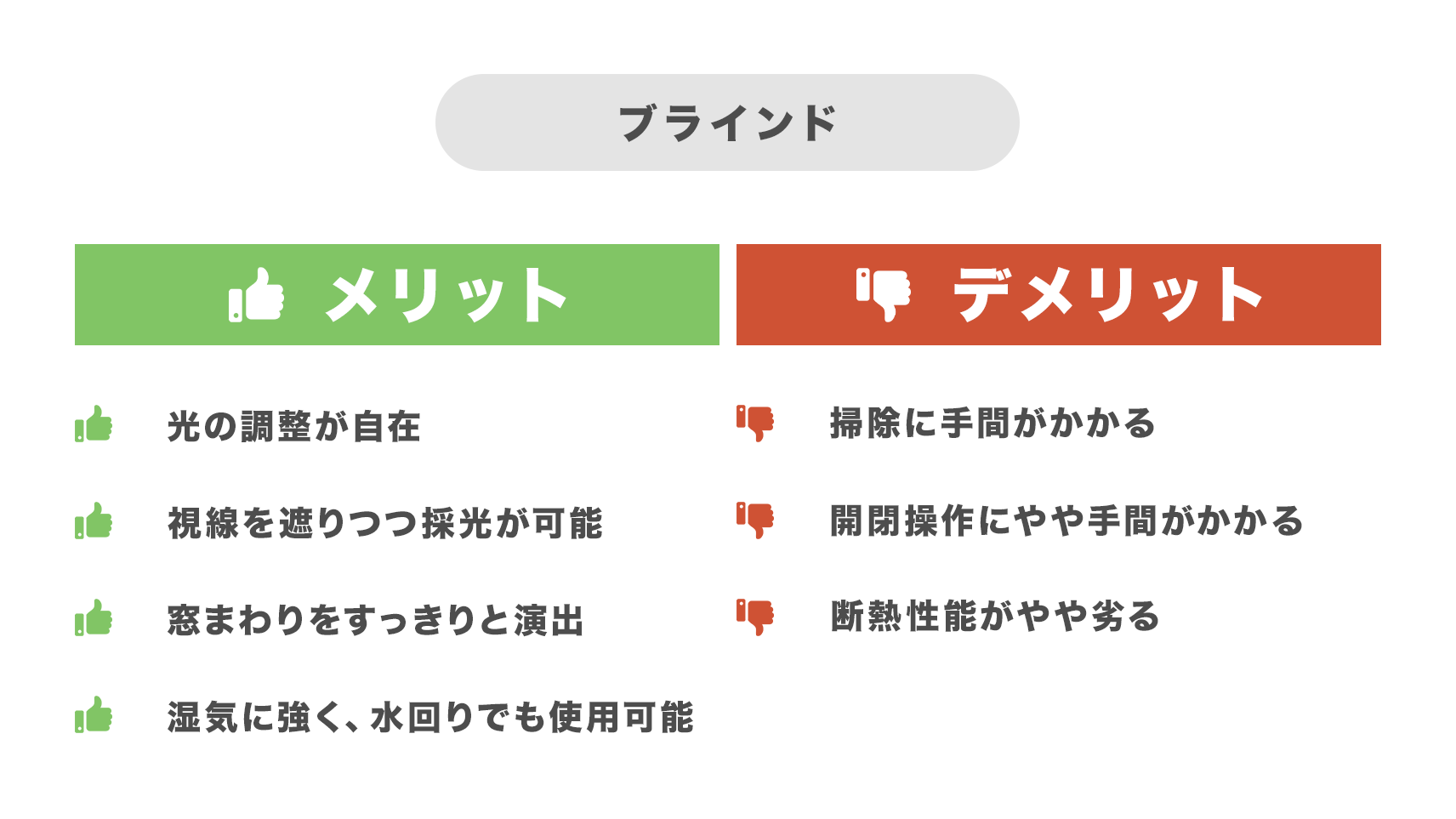

ブラインドは、スラットの⾓度を変えることで光を細かく調整できるのが⼤きなメリットです。視線を遮りつつ採光も可能で、⽔回りにも対応できます。ただし、掃除が⾯倒で開閉に⼿間がかかる、断熱性がやや劣る点がデメリットです。

⼀⽅、ロールスクリーンは⾒た⽬がすっきりとしており、空間を広く⾒せられるのが特⻑です。デザインや⾊も豊富で、巻き上げれば窓を全開にできるのも利点です。ただし、調光が細かくできないことや、断熱・防⾳性が弱い点が短所となります。

●ブラインド

失敗例① ⼤きな窓に⼿動ブラインドで後悔

幅の広い窓にブラインドを設置したところ、操作が重くて毎⽇の開閉がストレスに。とくに⼿動タイプでは、スムーズに上げ下げできず使いづらさを感じるケースがあります。このような場合は、操作性の⾼いドラム式(巻き取り機構)やチェーン式、コードが滑らかなタイプを選ぶことがポイントです。さらに、利便性を重視するなら電動タイプの導⼊も検討する価値があります。

失敗例⓶ ⽔まわりに不向きな素材でカビ・サビ発⽣

湿気の多い場所に⽊製ブラインドを設置した結果、短期間でカビが発⽣したり、⾦属部品にサビが出てしまったというケースがあります。⽔まわりには、アルミやステンレスなど、耐湿性の⾼い素材のブラインドを選ぶことが重要です。使⽤環境に適した素材を選ばないと、⾒た⽬の劣化だけでなく、衛⽣⾯にも影響を及ぼす可能性があります。

●ロールスクリーン

失敗例① ロールスクリーンのすき間から光漏れが…

ロールスクリーンを窓枠ぴったりのサイズで注⽂した結果、両端にすき間ができて光が漏れてしまうという失敗があります。とくに寝室や⻄⽇が強い部屋では、思ったよりも遮光性に⽋けると感じることも。このような場合は、「正⾯付け」で、窓枠よりも⼀回り⼤きいサイズを選ぶのがおすすめです。スクリーンが窓をしっかり覆うことで、光漏れを軽減できます。

※正⾯付けとは…窓枠の外側にスクリーンを取り付ける⽅法で、窓全体を覆いやすく、遮光性が⾼くなります。

失敗例② 取り付けスペースが⾜りず、設置できない

ロールスクリーンを購⼊したものの、窓枠の上部に⼗分な取付スペースがなく、⾦具がうまく固定できなかったという失敗もよく⾒られます。とくにマンションの窓や天井の梁が近い場合などは要注意です。このようなケースを防ぐには、設置前に取付位置の奥⾏(3〜5cm程度)をしっかり確認することが⼤切です。スペースが⾜りない場合は、天井付けや壁⾯付けなど設置⽅法を⼯夫することで対応できることもあります。

※天井付けとは…窓枠の内側や天井⾯にスクリーンを取り付ける⽅法で、窓まわりをすっきり⾒せたいときに向いています。

ブラインドやロールスクリーンは、⾒た⽬の印象だけでなく、採光や断熱、操作性といった機能⾯でも⽇々の暮らしに⼤きく関わるアイテムです。しかし、素材や設置⽅法を誤ると、「使いにくい」「思った仕上がりと違う」といった後悔につながることも少なくありません。

カタログやインターネットの情報だけでは判断が難しい場合もありますので、迷ったときにはプロに相談することをおすすめします。窓のサイズや使⽤環境、ライフスタイルに合わせた最適な選択をサポートしてもらうことで、⻑く快適に使える理想の窓まわりを実現することができます。